第680号

発行日:1993年7月16日

発行者:日蓮正宗自由通信同盟

創刊日:1991年1月1日

宗門は日恭焼死の火事の原因が所化の失火だと知りながら

朝鮮兵が対面所に放火したことが原因だと嘘をついてきた

先号に続き、『慧妙』(平成五年七月一日付)が報じた「『地涌からの通信・資料編』を笑う」に反論する。

昭和二十年六月十七日に起きた大石寺の大火により、時の“法主”である大石寺嗣法第六十二世・鈴木日恭は焼死した。その死にざまについて、「『地涌』からの通信・別巻(1)資料編」に書いたのだが、この日恭の死に対する宗内僧侶の反響は、実に大きなものがあった。そのため、当時の状況を知る人々から多くの情報を得ることができた。

それらの情報を基に総合的に判断すると、火事の原因、規模などは以下のようなものであった。

まず火事の原因であるが、所化の失火による。大奥に隣接する部屋(対面所の廊下をはさんで北側)の押し入れより出火したもよう。増田壌允という所化が、ローソクを立てて足袋かなにかを乾かしていて、そのうち眠ってしまい火事となったという説と、所化が押し入れに隠れてタバコを吸っていてボヤを出し、いったんは消したが完全に消えておらず、一時間くらい経過してから再び燃え上がり大火となったという説とがある。

本紙『地涌』は、ある有力情報により後者が真実であろうと判断する。おそらく前者の説は、その当時、火を出した増田がウソをついたものであろう。いずれにしても火事の直後には、所化による失火ということが定説であった。

それを宗門はいつの頃からか、日本人将校に不満を持つ朝鮮兵が、将校の宿泊所となっている対面所に放火したと言い始めた。人道上、許すことのできない、卑怯で差別的な責任の押しつけである。

宗門は創価学会に対しても、社会に対しても、この偽説を今日まで長年にわたり主張し、朝鮮の人々に火事の責任を転嫁してきた。

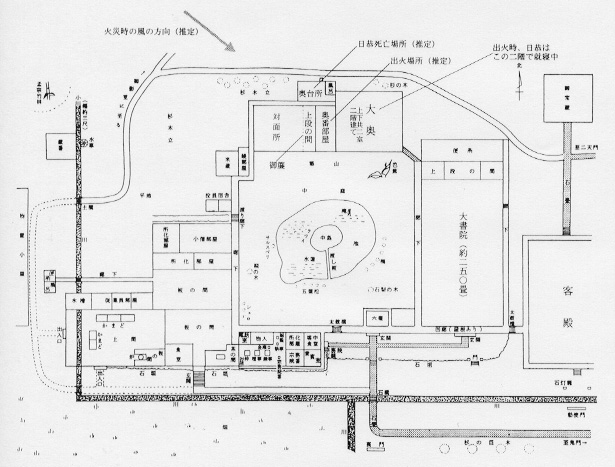

大坊建物配置図を見ていただきたい。種々の資料、情報から判断するに、出火場所は大奥と対面所北側の廊下のあいだにあった「奥番部屋」の押し入れであったようだ。出火時刻は、昭和二十年六月十七日午後十時三十分頃。火は対面所と二階建ての大奥(木造二階建)を、ほぼ同時に焼き、その後、東南に向けて延焼し、大書院を焼き、続いて六壺、客殿を焼き尽くした。

昭和初期の大坊建物配置図(『仏生』昭和55年7月1日13号を参考に作成した)

日恭焼死当時、大書院には朝鮮農耕隊の人々が、対面所にはその農耕隊を統率する将校達が宿泊していた。宗門では火災の出火原因を朝鮮農耕隊の兵隊が空襲に乗じて対面所の裏側の羽目にガソリンを撒いて火をつけたためとしているが、まったくのウソである

約二百五十畳の大書院には神棚が祀られ、二百名とも三百名とも伝えられる朝鮮兵がザコ寝していた。朝鮮兵はなかば強制的に日本に連れてこられ、大石寺周辺で開墾や農耕に従事させられていた。この朝鮮兵たちが、大書院のみならず客殿をも宿泊所としていたということも伝えられている。

いずれにしても、大奥そばの将校宿泊所となっていた対面所を含め、大書院、客殿、厨房などを兵たちがわがもの顔で使い、大奥の一部を除いて、大坊は、ほぼ兵営と化していたのである。

僧たちは、兵たちに威圧され肩身の狭い思いで生活していた。日恭が大石寺にいなかったのは、病気が表立っての理由とされているが、このような生活環境も、日恭が大石寺より遠のいていた原因の一つであったと思える(筆者註 この頃、日恭は別の所に住んでおり、焼死した晩のみたまたま大石寺に泊まった)。

総本山大石寺のありさまと日恭の行動を合わせ考えるに、日恭には兵に蹂躪されつつある大石寺に残り、身体を張ってでも大御本尊様を守ろうとの気迫はさらさらなかったように思える。おおむね日恭は、軍になされるままであったのだろう。

なお建物配置図を見てもわかるように、神棚の祀り込まれた大書院は、大奥に隣接する大石寺にとって主要な建物であった。

また、大御本尊様まします御宝蔵の間近でもあった。大石寺中枢に謗法を祀り込まれてしまっていたのだ。日蓮大聖人は末流のふがいなさを、どれほど嘆かれたことであろうか。

大石寺を紅蓮の炎で包んだ大火が鎮まったのは、翌十八日午前四時頃のことであった。日恭の焼死体が発見されたのは、大奥の焼け跡からであった。これまで本紙『地涌』は、客殿焼け跡より焼死体発見としたが、大奥の奥台所の焼け跡からというのが正しい。

日恭は当夜、大奥二階に泊まっていたが、火の廻りが早く、当人も巨躯と持病の疝気(漢方医学の言葉で、大小腸・生殖器などの下腹部内臓が痛む病気)のため歩行が不自由であったので逃げ遅れた。

焼け跡から発見された日恭は、上半身が黒焦げとなり下半身と腹わたが生身のまま残っていた。この火事の犠牲者は、日恭一人のみであった。

『慧妙』(同)は、日恭の無残な死にざまについて書いた「『地涌』からの通信・別巻(1)資料編』の記事は、邪宗日蓮宗の坊主・安永弁哲の書いた『板本尊偽作論』をタネ本にしていると中傷している。

『慧妙』としては、邪宗日蓮宗の坊主の名を出すことにより、日恭の無残な死が信憑性のないものであるとしたいのであろう。だが『慧妙』にとって、はなはだ気の毒なことであるが、日恭の死にざまについての有力情報は、日蓮正宗内部よりもたらされているのである。

『慧妙』編集部の諸君は、当時の状況を知る僧や根檀家などからしっかりと取材をするべきである。

なにしろこの“法主”の無残な死を見つめることは、仏法の厳しき因果律を学ぶことに通じるのだ。日恭の死を仏罰であると厳粛に受け止めることが、仏弟子として肝要なことなのである。

当時の管長代務者である中島廣政は、昭和二十年九月の妙光寺彼岸会で日恭の死について、次のように考えられないような不運が重なった結果であると話している。

「書院には三百名の農耕兵が居りましたが或事情のため消火に協力出来ず、門前にあった消防自動車は故障のため使へず、上井出から來た戰車學校の自動車はガソリンを忘れたため是亦役に立たず、富士宮では消防自動車が大石寺出火と聞き逸早く出動準備を整へたのでありますが、署長不在のため命令を受けられず、空しく時を過し上野署よりの應援要請で馳著けた時は火は

そのうえで中島は、日恭の死について、

「然し金口嫡々の法主上人が此くの如き御最期を御遂げになったと云ふことは僧俗共に深く考へなければならぬことで是は大聖人大慈の御誡であります」

と素直に受け止め、彼岸会において宗門大衆を前に話している。

たしかにこれほどの不運が重なることも珍しい。まさに罰以外のなにものでもない。そのうえ、これこそ罰を認識する核心部分であるが、竈に嵌まり込み、逃げるに逃げられず上半身黒焦げ、下半身生身の無残な死に方を日恭はしたのである。さすがに当時の宗門中枢も、この不運が重なった結果として総本山大石寺が大火に焼け落ちて“法主”が無残な死を遂げた事実に直面し、かりそめであれ謗法に染まった過去を懺悔していたのである。その歴史的事実に目をつむり、宗門は今日になっても日恭の死を美化し、真実を隠蔽することに腐心している。そのような愚かなことはもう止めるべきだ。

時はすでに“法主”の権威をもって真実を隠蔽することを許さない。仏道を志す者であれば、事実を事実として認め、仏法の本質を学ぶべきである。

なお余談になるが、邪宗日蓮宗の坊主・安永弁哲の書いた『板本尊偽作論』のネタを提供したのは、日蓮正宗の妖僧・小笠原慈聞である。『板本尊偽作論』は、日蓮正宗内の長年にわたる出家同士の確執が、形を変えて表面化したものであるといえる。

末法において度し難きは、法盗っ人たちである。